Basel St. Johann–Basel SBB: Profilanpassung 4-Meter-Korridor und Instandhaltung.

Güterzüge mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe sollen künftig auch über Frankreich nach Basel gelangen. Dazu passt die SBB im Auftrag des Bundes das Profil der Strecke Basel St. Johann–Basel SBB an. Zudem setzt sie die Streckengleise und die Birsigbrücken instand.

Quelle: © mapset, OpenStreetMap

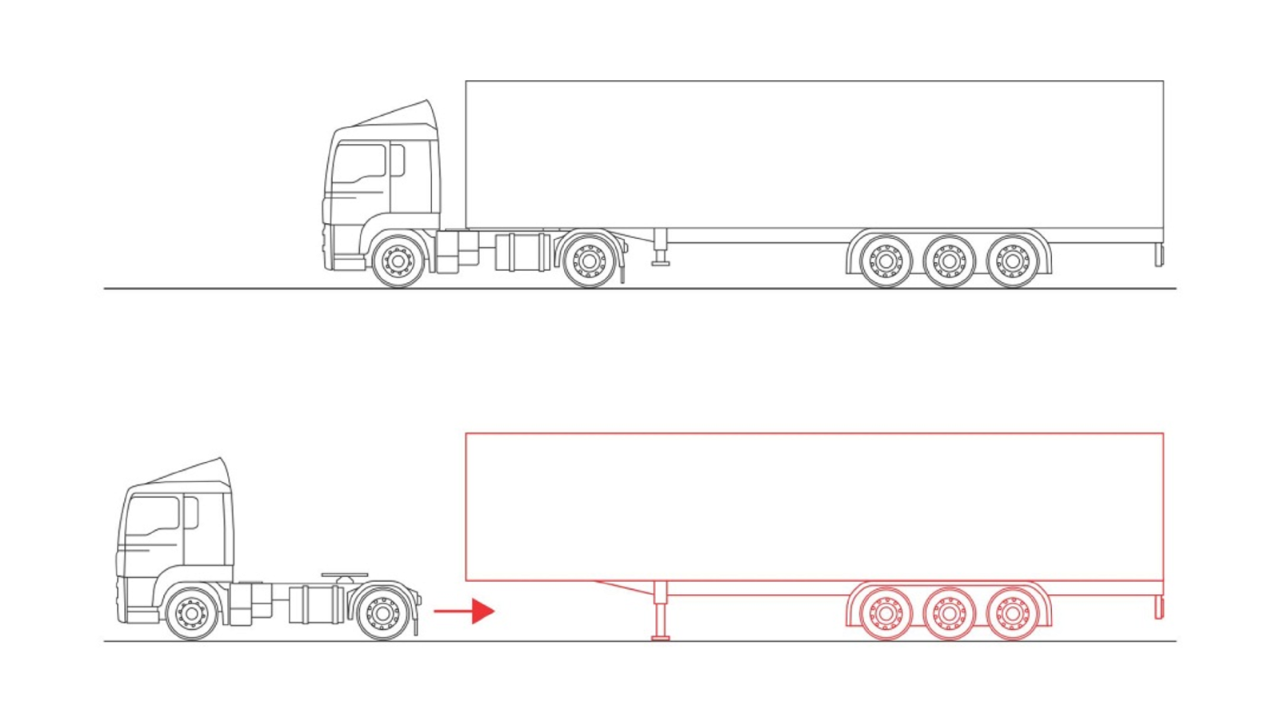

Sattelauflieger mit vier Metern Eckhöhe.

Im europäischen Güterverkehr kommen immer mehr Sattelschlepper mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe zum Einsatz. Grund ist, dass diese den Verladern und Transporteuren eindeutige logistische und wirtschaftliche Vorteile bringen.

Als Sattelauflieger gilt ein Lastwagenanhänger mit eigenem Fahrgestell. Dieser bildet zusammen mit dem Lastwagen den Sattelschlepper. Internationale Spediteure fahren mit ihren Sattelschleppern zu Terminals in den Niederlanden, Deutschland oder Italien und verladen dort ihre Sattelauflieger auf die Bahn. Mit der Bahn werden sie umweltfreundlich und meist über Nacht ans Ziel transportiert.

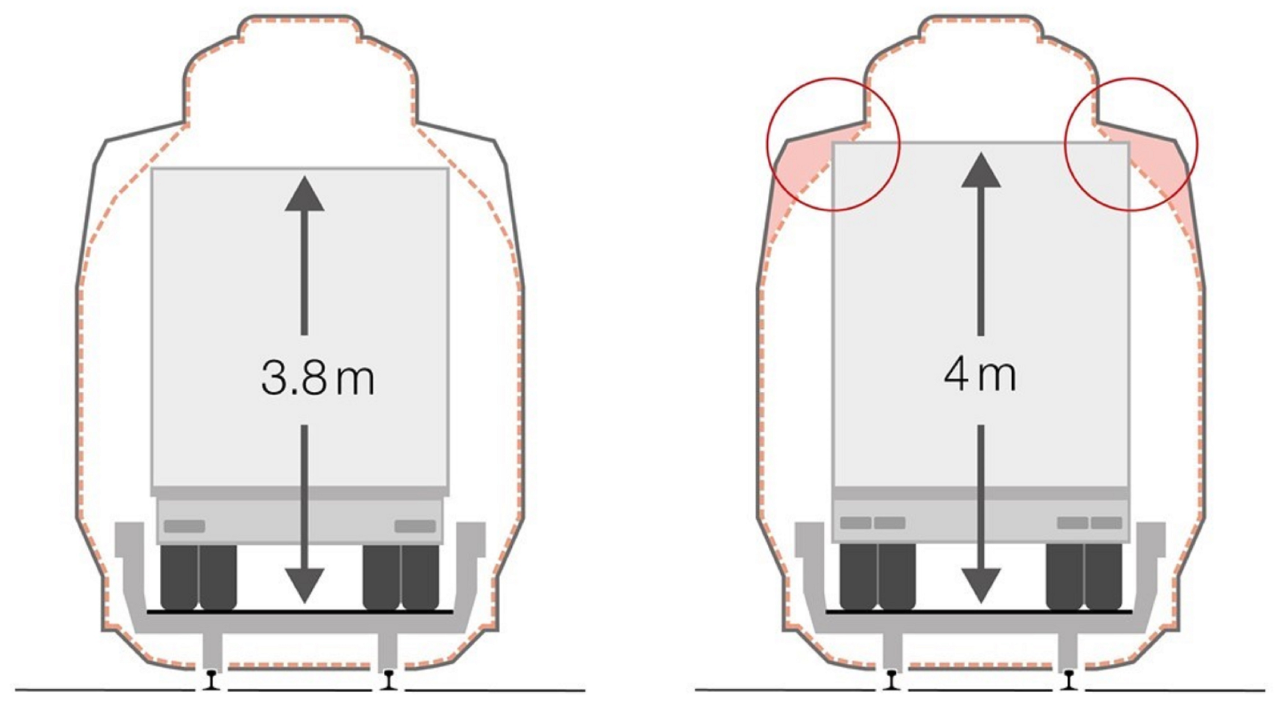

Grösseres Lichtraumprofil macht Anpassungen an den Strecken nötig.

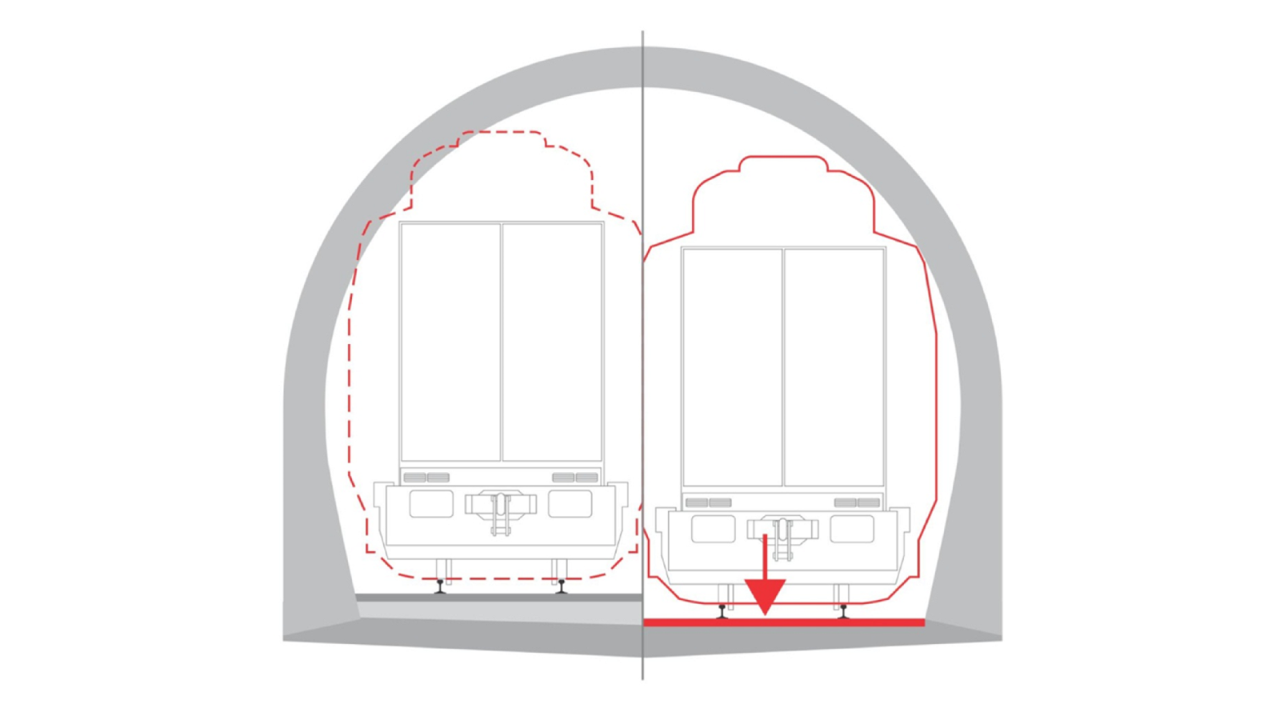

Güterzüge, die solche Sattelauflieger mit vier Metern Eckhöhe transportieren, benötigen ein grösseres Lichtraumprofil. Ein Lichtraumprofil umfasst den nötigen Platzbedarf sowie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu den festen Anlagen entlang der Bahnstrecken. Ist es grösser, müssen einerseits bestehende Tunnels erweitert werden. Andererseits sind auch zahlreiche Zufahrten, Brücken und Perrondächer dem notwendigen Profil anzupassen, um Kollisionen zu vermeiden.

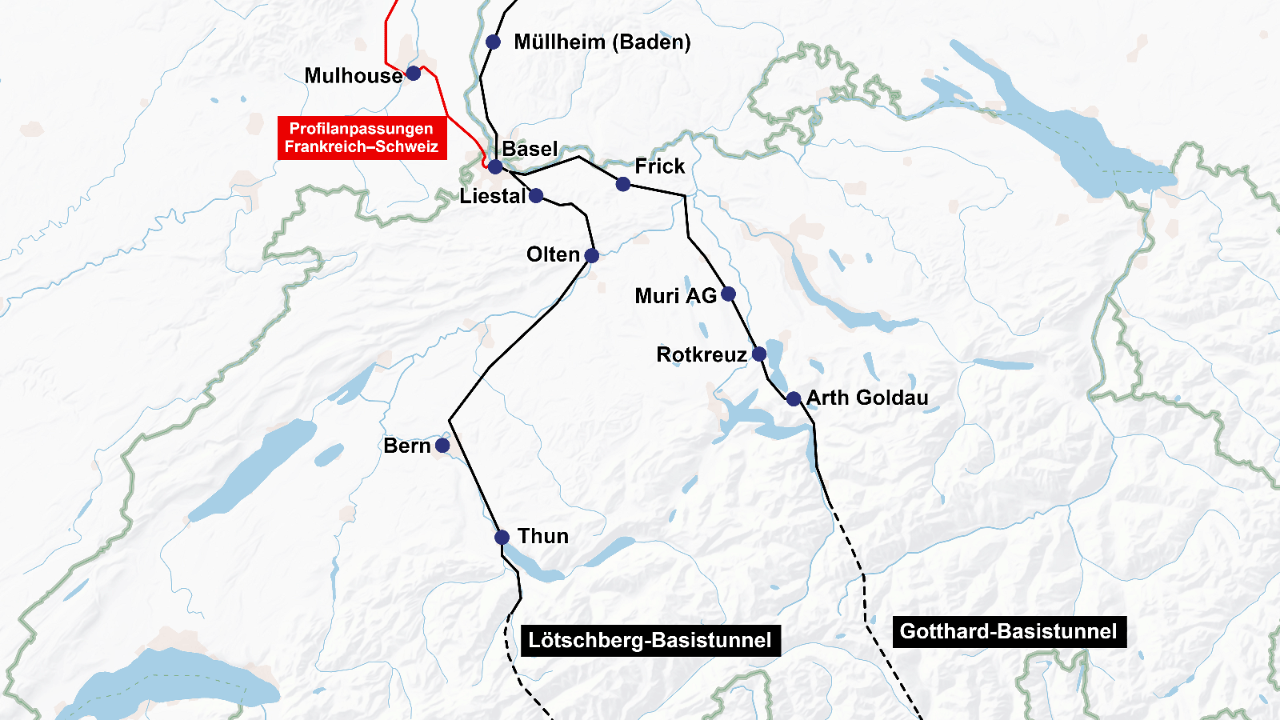

Angepasste Streckenprofile in Deutschland und auf den NEAT-Achsen.

Die NEAT-Achse via Lötschberg-Basistunnel und der NEAT-Zulauf via Deutschland erfüllten die Anforderungen für solche Sattelauflieger schon länger, die NEAT-Achse via Gotthard-Basistunnel nicht. Der Bund beschloss deshalb 2013, die Gotthard-Achse sowie die Luino- und Simplon-Linie zu 4-Meter-Korridoren auszubauen. Er sprach dazu einen Kredit von insgesamt 990 Millionen Franken für bauliche Massnahmen in der Schweiz und in Italien. Mit diesen Geldern wurde unter anderem der Bözbergtunnel neu gebaut. Seit Ende 2020 ist nun auch die Gotthard-Achse zum 4-Meter-Korridor ausgebaut. Bis 2028 werden auf italienischer Seite noch Arbeiten an der Simplon-Linie umgesetzt.

Weitere Informationen zum 4-Meter-Korridor-Ausbauprogramm des Bundes finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr hierAnpassung der Streckenprofile in Frankreich und in der Schweiz.

Quelle: © mapset, OpenStreetMap

Die Europäische Union hat ein Netz von Schienengüterverkehrskorridoren definiert. Bei diesen haben die Bahninfrastrukturbetreiber den Auftrag, in enger Zusammenarbeit die Vorschriften zu harmonisieren und die Infrastruktur zu modernisieren. Ziel ist ein leistungs- und konkurrenzfähiger Schienengüterverkehr. Für die Schweiz sind zwei dieser Korridore von Bedeutung: einerseits der Korridor Rhein–Alpen zwischen Rotterdam und Genua via Lötschberg-Basistunnel und Gotthard-Basistunnel, andererseits der Korridor Nordsee–Mittelmeer mit dem Streckenast Metz–Strassbourg–Basel. Dieser Zulauf Frankreich–Basel erfüllt die Anforderungen für den Regelverkehr mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe nicht. Die Französische Regierung und der Schweizer Bundesrat wollen deshalb die NEAT-Strecken auch via Frankreich für den Schienengüterverkehr mit vier Metern Eckhöhe zugänglich zu machen. Insbesondere der siebenwöchige Streckenunterbruch bei Rastatt hat 2017 gezeigt, wie wertvoll es ist, wenn auf wichtigen Transportrouten mehrere leistungsfähige Strecken zur Verfügung stehen. Das Parlament hat den Bundesrat im Juni 2020 zudem beauftragt, die entsprechenden Staatsverträge abzuschliessen. Mitte Februar 2025 unterzeichneten Bundesrat Albert Rösti und der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot zwei Absichtserklärungen zur Entwicklung der französisch-schweizerischen Bahnverbindungen, eine davon spezifisch zur Entwicklung des Schienengüterverkehrs auf der linken Rheinseite.

Weitere Informationen zur Motion, mit welcher das Parlament den Bundesrat beauftragt hat, Staatsverträge für eine linksrheinische NEAT-Zulaufstrecke abzuschliessen, finden Sie auf der Webseite des Parlaments.

Zur Motion des ParlamentsWeitere Informationen zu den Güterverkehrskorridoren zwischen Nordsee und Mittelmeer finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV).

Zum Bundesamt für Verkehr (BAV)Weitere Informationen zu den unterzeichneten Absichtserklärungen zwischen der Schweiz und Frankreich finden Sie in der Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 11. Februar 2025.

Zum Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)Die Strecke Basel St. Johann–Basel SBB.

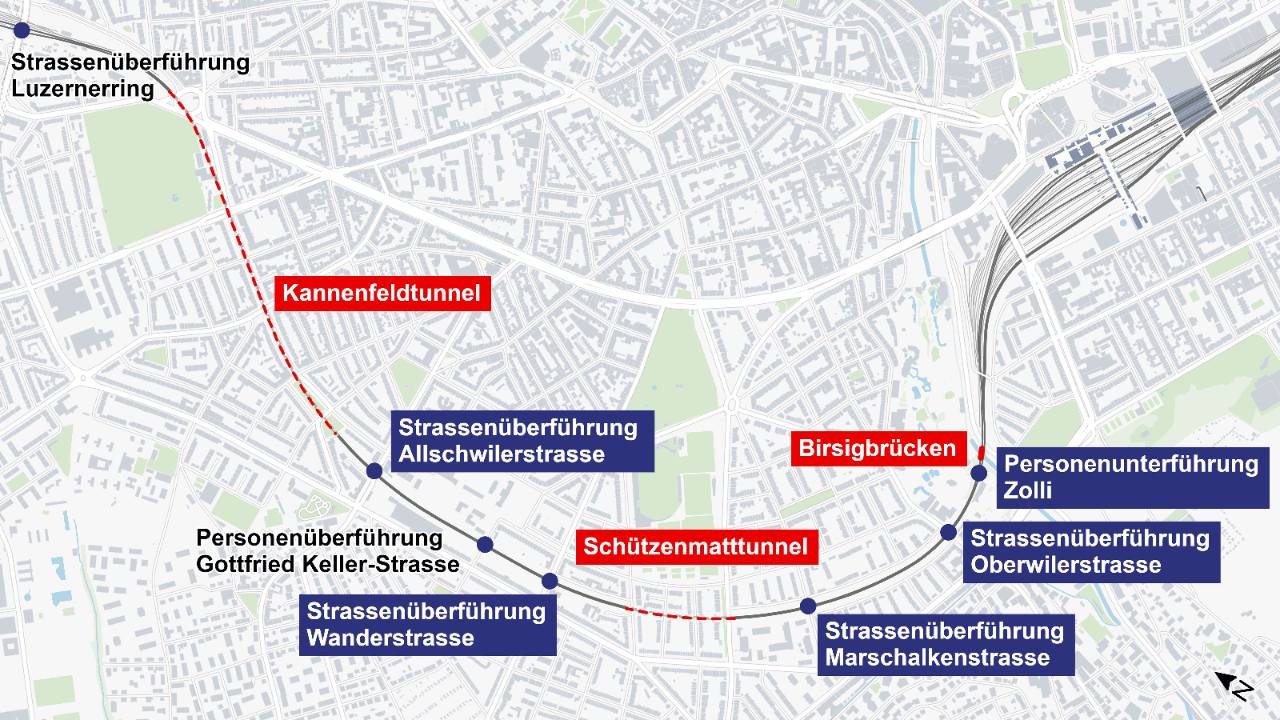

Die Bahnstrecke zwischen dem Bahnhof Basel SBB und der Landesgrenze zu Frankreich ist einer der Abschnitte, die für einen 4-Meter-Korridor Frankeich–Schweiz angepasst werden müssen. Der rund 4,5 Kilometer lange Abschnitt ist grösstenteils zweigleisig und liegt weitgehend in einem tiefen Einschnitt. Er umfasst den Bahnhof St. Johann sowie zwei Tunnel: den 286 Meter langen Schützenmatttunnel und den rund 1000 Meter langen Kannenfeldtunnel. Die Strecke wird bis in die Einfahrt in den Bahnhof Basel SBB und bis zum Bahnhof SNCF (Gleise 30 bis 35 im Bahnhof Basel SBB) mit französischem Bahnstrom von SNCF Réseau gespiesen. Dieser hat eine andere Spannung und eine andere Frequenz als der Schweizer Bahnstrom. Auf dem Abschnitt verkehren sowohl grenzüberschreitende Güter- als auch Personenverkehrszüge: einerseits die mehrstromfähigen TGV-Züge Zürich–Basel–Paris und andererseits die auf französischen Bahnstrom ausgelegten Regionalverkehrszüge TER Mulhouse–Basel SBB.

Birsigbrücken.

Bei den Birsigbrücken handelt es sich um zwei eingleisige Bahnbrücken mit Gesamtlängen von je rund 60 Metern. Sie überqueren zwischen der Binningerstrasse und dem Basler Zoo den Birsig, einen Nebenfluss des Rheins. Der Brückenüberbau wurde auf beiden Brücken von 1980 bis 1981 komplett erneuert. Er besteht aus zwei vollwandigen Stahlprofilstegen im Verbund mit einer betonierten Fahrbahnplatte. Die Widerlager und der aus Granit-Schichtenmauerwerk bestehende Mittelpfeiler wurden von 1980 bis 1981 verstärkt, stammen aber noch aus der Bauzeit um 1900. Gemäss der letzten Zustandsprüfung aus dem Jahr 2018 muss die Sanierung der Brücken in den nächsten Jahren angegangen werden. Insbesondere die Abdichtung der Brückenplatte ist in schlechtem Zustand.

Der Bund hat der SBB den Auftrag erteilt, den Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof Basel SBB und der Landesgrenze zu Frankreich für den Einsatz hoher Güterzüge anzupassen. Güterzüge mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe sollen die Strecke im Regelverkehr nutzen können. Ziel von Bund und Politik ist, so zusätzliche Gütertransporte von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.

Auf dem 4,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Nordportal des Kannenfeldtunnels und der Birsig sind dazu Anpassungen im Bereich der Tunnel und der Strassenüberführungen nötig, insbesondere Gleisabsenkungen. Mit diesen Anpassungen wird der nötige Platz für das grössere Lichtraumprofil der Sattelauflieger geschaffen. Ob und wie tief die Gleise abgesenkt werden, hängt dabei von der Form der Tunnel und Überführungen ab.

Konkret will die SBB die Gleise in den beiden Tunneln Kannenfeld und Schützenmatt um rund einen halben Meter absenken und die Fahrleitung entsprechend anpassen. Dasselbe plant sie unter den beiden Strassenüberführungen Allschwilerstrasse und Oberwilerstrasse. Bei den Überführungen Wanderstrasse und Marschalkenstrasse reichen dagegen Fahrleitungsanpassungen.

Die Gleisabsenkungen starten jeweils vor den Tunnelportalen und Überführungen, auf offener Strecke. So können die Gleise Rampen-artig auf das niedrigere Niveau in und unter den Bauwerken geführt werden. Überall, wo Gleise abgesenkt werden, müssen auch die zahlreichen Werkleitungs- und Bachquerungen angepasst werden, die unter dem Bahntrassee verlaufen.

Quelle: © mapset, OpenStreetMap

|

Bauwerk |

Baumassnahme |

|---|---|

|

Strassenüberführung Luzernerring |

Keine Anpassungen nötig |

|

Kannenfeldtunnel |

Gleisabsenkung um 54 Zentimeter, Anpassung der Fahrleitung, Aufweitung Tunnelgewölbe auf der Rheinseite für den Bau des Fluchtwegs |

|

Strassenüberführung Allschwilerstrasse |

Gleisabsenkung um 60 Zentimeter, Anpassung der Fahrleitung |

|

Personenüberführung Gottfried Keller-Strasse |

Keine Anpassungen nötig |

|

Strassenüberführung Wanderstrasse |

Anpassung der Fahrleitung |

|

Schützenmatttunnel |

Gleisabsenkung um 55 Zentimeter, Anpassung der Fahrleitung |

|

Strassenüberführung Marschalkenstrasse |

Anpassung der Fahrleitung |

|

Strassenüberführung Oberwilerstrasse |

Gleisabsenkung um 35 Zentimeter, Anpassung der Fahrleitung |

|

Personenunterführung Zolli |

Instandsetzungsarbeiten: Anhebung der Gleise, um mehr Schotter aufzutragen, Ersatz der Holzschwellen durch Betonschwellen |

Erneuerung der beiden Streckengleise.

Bei der Personenunterführung Zolli will die SBB – zusammen mit der Profilanpassung für den 4-Meter-Korridor– aus Synergiegründen Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen vornehmen. Ebenfalls aus Synergiegründen plant sie weiter, zwischen dem Kannenfeldtunnel und den Birsigbrücken den Oberbau der beiden Gleise komplett zu erneuern, also Schienen, Schwellen und Schotter – auch dort, wo keine Gleisabsenkungen erforderlich sind. Die Instandhaltungsarbeiten sind ein zentraler Faktor, dass Personen- und Güterzüge die Strecke auch weiterhin pünktlich und sicher befahren können.

Instandsetzung Birsigbrücken.

Zusammen mit den Massnahmen für den 4-Meter-Korridor Basel will die SBB ausserdem die im selben Perimeter liegenden Birsigbrücken instand setzen. Das bietet Synergien: So können die Bauteams für die Arbeiten beispielsweise dieselben Gleissperren, Installationsplätze und Maschinen nutzen.

Ziel der Instandsetzung ist, dass die Züge die Birsigbrücken für mindestens weitere 50 Jahre sicher und zuverlässig befahren können. Um dies zu gewährleisten, plant die SBB unter anderem

- den Korrosionsschutz und die Abdichtung der Brückenplatte zu erneuern.

- die sogenannten Brückenlager zu ersetzen und zu verstärken. Die Brückenlager sind unter der Brücke angebracht, gleichen deren Bewegungen aus und sichern so ihre Stabilität.

- Verstärkungsmassnahmen auszuführen für das Szenario, dass ein Zug seitlich an die Brücken prallt. Zu diesem Zweck ist ein innenliegender Stahlbetontrog vorgesehen.

Quelle: © mapset, OpenStreetMap

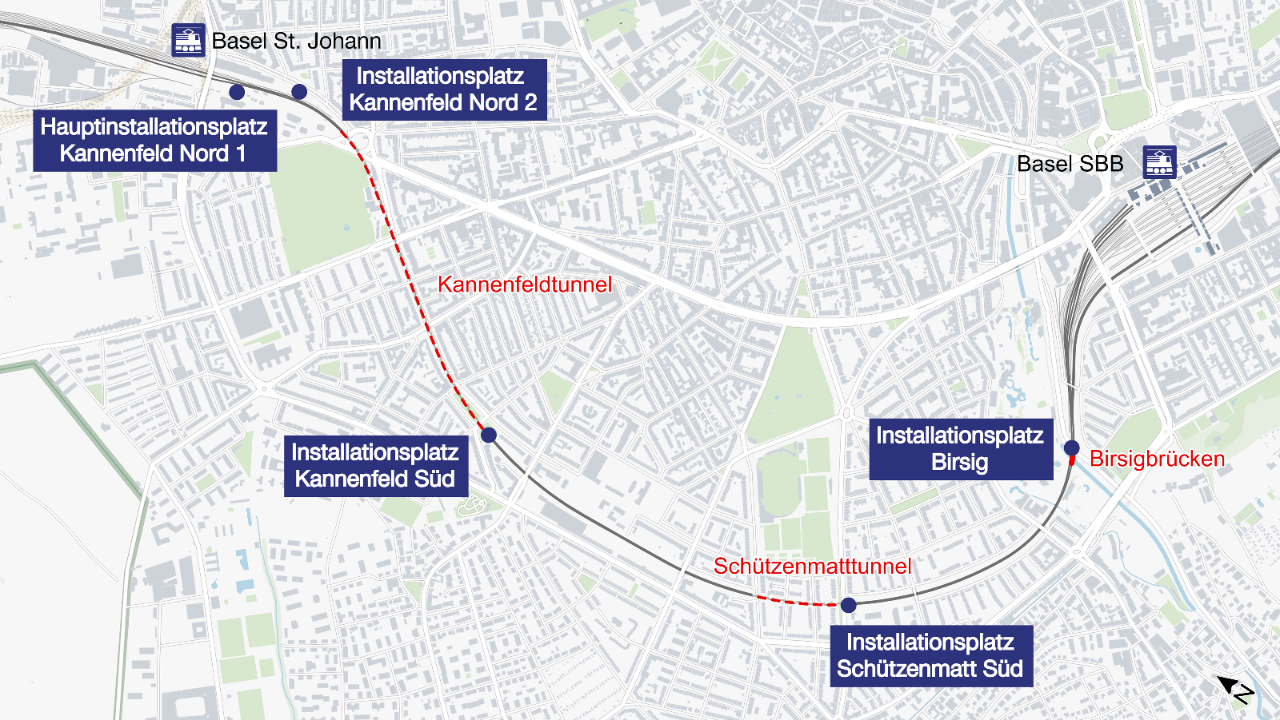

Die Installationsplätze dienen der Baulogistik. Auf ihnen werden unter anderem Baumaterial umgeschlagen und Maschinen abgestellt. Je nach Grösse verfügen sie zudem über Baucontainer, Werkstätten und Lagerflächen. Den Hauptinstallationsplatz plant die SBB beim Nordportal des Kannenfeldtunnels. Kleinere Installationsplätze sind bei den beiden südlichen Portalen des Kannenfeld- und Schützenmatttunnels und im Areal Wolf vorgesehen. Der Hauptinstallationsplatz für die Instandsetzung der Birsigbrücken soll sich bei den Brücken selbst befinden, am Birsigufer auf der Seite Binningerstrasse.

Um die baulichen Eingriffe sicher ausführen zu können, müssen die Bauteams auch nachts arbeiten. Dies, obwohl Bauarbeiten tagsüber grundsätzlich effizienter und kostengünstiger sind. Nachtarbeiten führt die SBB darum nur aus, wenn der Arbeitsbereich den fahrenden Zügen oder der Fahrleitung zu nahekommt. Dann muss die SBB aus Sicherheitsgründen Gleise sperren und Fahrleitungsabschnitte ausschalten. In der verkehrs- und passagierärmeren Nachtzeit haben diese Massnahmen deutlich geringere Auswirkungen auf die Reisenden.

Die folgenden Nachtarbeiten sind in nächster Zeit geplant:

|

Datum |

Zeit |

Wo und Was |

|---|---|---|

| Mo, 5.1., 22 Uhr, bis Fr, 20.2.2026, 17 Uhr | durchgehend, nachts und teils auch tags |

Wo: Zwischen Birsigbrücken und Wanderstrasse Was: Bohren von Schotterhalterungen in der Gleisachse Wie: «wandernde» Baustelle von Osten nach Westen |

| Mo, 5.1., 22 Uhr, bis Ende Februar 2026 | nachts |

Wo: Installationsplatz Kannenfeld Nord 2 (Entenweidstrasse) Was: im Schnitt nachts drei- bis viermal Materialumschlag |

| Sa, 31.1.2026 | tags, 8 bis 12 Uhr, 13 bis 17 Uhr |

Wo: Zwischen Marschalkenstrasse und Wanderstrasse Was: Einvibrieren der Träger der Schotterhalterung. Die Vibrationen können in der Nachbarschaft spürbar sein |

| Fr, 20.2., 17 Uhr, bis Fr, 17.4.2026 17 Uhr | durchgehend, nachts und teils auch tags |

Wo: Zwischen Gottfried Keller-Strasse und Luzernerring Was: Bohren von Schotterhalterungen in der Gleisachse Wie: «wandernde» Baustelle |

Die Terminangaben oben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Änderungen sind möglich. Bei unvorhersehbaren Ereignissen wie beispielsweise Maschinendefekten müssen wir das Programm teils kurzfristig anpassen.

Um bezüglich anstehender Arbeiten und allfälliger Änderungen auf dem aktuellen Stand zu sein, empfehlen wir Ihnen, auf der Webseite www.sbb.ch/bauarbeitenLink öffnet in neuem Fenster. den Newsletter mit Inseraten über Nachtarbeiten in Ihrer Region zu abonnieren.

Mit dem Newsletter werden Sie aktiv per E-Mail über neue Nachtarbeiten und Änderungen bei laufenden Nachtarbeiten informiert, auch was dieses Projekt betrifft.

Baulärm.

Die SBB ist sich bewusst, dass Bauen mit Lärm verbunden ist. Sie versucht, diesen so gut wie möglich zu reduzieren und hält sich an die Baulärm-Richtlinie des Bundesamtes für Umwelt. Dazu gehören folgende Massnahmen:

- Die Baumaschinen halten die Schallleistungspegel ein.

- Die Maschinen entsprechen dem neusten Stand der Technik.

- Die SBB stellt die Information der Anwohnerinnen und Anwohner sicher.

- Die SBB bietet eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Bautätigkeit.

- Die Massnahmen werden durch eine Umweltbaubegleitung überwacht.

Um die Arbeiten für die Profilanpassungen sicher ausführen zu können, sind auf der zweigleisigen Strecke Gleissperren nötig. Die effizienteste und für den Bund als Auftrag- und Geldgeber kostengünstigste Lösung wäre eine Vollsperre der Strecke mit Arbeiten primär am Tag. In diesem Fall würde die Bauzeit gemäss Schätzung der SBB rund zwei Jahre betragen. Bund und SBB wollen jedoch die Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden im Güter- und Personenverkehr möglichst gering halten. Deshalb sieht die SBB als Auftragnehmerin eine doppelt so lange Bauzeit vor – also total vier Jahre.

Konkret sperrt die SBB jeweils nur eines der beiden Streckengleise zwischen Basel St. Johann und Basel SBB für mehrere Monate. Zudem baut sie drei zusätzliche Spurwechsel auf der Bahnstrecke ein, einen in der nördlichen Zufahrt zum Bahnhof Basel St. Johann, zwei zwischen den beiden Tunnel, im Bereich zwischen der Strassenüberführung Wanderstrasse und der Personenüberführung Gottfried-Keller-Strasse. So kann die SBB die Länge der gesperrten Einspurabschnitte halbieren. Damit geht weniger Kapazität verloren und die betrieblichen Auswirkungen der Einspursperren werden deutlich reduziert.

Quelle: © mapset, OpenStreetMap

Das sind die Auswirkungen der verschiedenen Sperren auf den Fahrplan:

Einspursperren von 3. November 2025 bis Anfang Juni 2027.

In der ersten Phase von Montag, 3. November 2025, bis Anfang 2027, ist auf dem Streckenabschnitt zwischen den Birsigbrücken und den beiden provisorischen Spurwechseln bei der Wanderstrasse abwechslungsweise ein Gleis über mehrere Monate gesperrt. Das hat im Personenverkehr über den ganzen Tag einzelne Ausfälle von Regionalverkehrszügen zwischen Basel und dem Elsass zur Folge. Von wochentags 110 Zugsverbindungen täglich fallen elf zwischen Basel und Saint-Louis aus, vier zwischen Basel und Mulhouse. Von den 53 Zugsverbindungen samstags sind zehn zwischen Basel und Saint-Louis betroffen. Von den 46 Zugsverbindungen an Sonntagen und Feiertagen fallen sechs zwischen Basel und Saint-Louis aus. Die Reisenden benutzen die anderen Regelzüge oder die Tramlinie 3 zwischen Gare de Saint-Louis und Basel. Der Online-Fahrplan ist angepasst.

Einspursperren von Anfang Juni 2027 bis 2029.

In der zweiten Phase von Anfang Juni 2027 bis 2029, ist auf dem Streckenabschnitt zwischen den beiden provisorischen Spurwechseln bei der Wanderstrasse und dem Bahnhof Basel St. Johann abwechslungsweise ein Gleis über mehrere Monate gesperrt. Das hat im Personenverkehr über den ganzen Tag einzelne Ausfälle von Regionalverkehrszügen zwischen Basel und dem Elsass zur Folge. Gemäss aktueller Planung sind die Auswirkungen deutlich geringer als in Phase von November 2025 bis Juni 2027. Es dürften nur halb so viele Zugsverbindungen von Ausfällen betroffen sein. Detailliertere Angaben folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Totalsperren an Wochenenden.

2025 waren insgesamt vier Totalsperren der Strecke zwischen Basel St. Johann und Basel SBB nötig. Diese fanden an den Wochenenden vom 4./5., 11./12. und 18./19. Oktober 2025 statt, jeweils von Freitag, 22.45 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, sowie am Wochenende vom 22./23. November 2025, von Samstag, 1 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. An diesen Wochenenden führte die SBB die Arbeiten für den Einbau der provisorischen Spurwechsel aus. Im Personenverkehr fielen alle Züge zwischen Basel und Saint-Louis aus. Die Reisenden benutzten die Tramlinie 3 zwischen Gare de Saint-Louis und Basel.

2026 sind insgesamt sieben Totalsperren geplant, dies an den Wochenenden vom 31. Januar/1. Februar, 28. Februar/1. März, 25./26. April, 6./7. Juni, 4./5. Juli, 17./18. Oktober und 14./15. November 2026. Diese Sperren finden jeweils von Samstag, 1 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr, statt. Im Personenverkehr fallen alle Züge zwischen Basel und Saint-Louis aus. Die Reisenden benutzen die Tramlinie 3 zwischen Gare de Saint-Louis und Basel. Der Online-Fahrplan ist für die ersten beiden Wochenendsperren angepasst. Die Anpassungen für die Wochenendsperren ab Ende April folgen.

Bauen unter laufendem Bahnbetrieb.

Im Gleisbereich kann man nur mit Gleissperren und abgeschalteter Fahrleitung sicher und effizient bauen. Zudem können die Züge auf den Nachbargleisen die Baustelle aus Sicherheitsgründen nur mit reduzierter Geschwindigkeit befahren. Gleissperren und Geschwindigkeitsreduktionen verringern die Streckenkapazität. Sie haben deswegen – je nach Umfang – Fahrplaneinschränkungen zur Folge.

Wenn immer möglich, versucht die SBB, Gleissperren und Geschwindigkeitsreduktionen während verkehrsärmeren Zeiten vorzunehmen. Verkehrsärmere Zeiten sind beispielsweise Nächte, Schulferien und Wochenenden mit weniger ausgeprägten Hauptverkehrszeiten am Morgen und am frühen Abend. Ziel der SBB ist es, die Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden im Güter- und Personenverkehr möglichst gering zu halten und ihnen einen kundenfreundlichen und verlässlich funktionierenden Baufahrplan anzubieten.

Sperre Neubadstrasse zwischen Kaltbrunnen-Promenade und Kastelstrasse.

Die Neubadstrasse ist vom 1. September bis voraussichtlich Ende Februar 2026 zwischen Kaltbrunnen-Promenade und Kastelstrasse für den Auto- und Veloverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist via St. Galler-Ring, Wanderstrasse, Morgartenring signalisiert. Der Fussverkehr weicht auf die Nebenfahrbahn der Neubadstrasse oder die nahe Brücke bei der Marschalkenstrasse aus. Grund ist, dass der Kanton an der Neubadstrasse eine neue Abwasserdruckleitung unter die Gleise der Elsässerbahn baut. Der bisherige sogenannte Düker Neubadstrasse muss ersetzt werden, weil die SBB ihre Gleise zur Umsetzung des 4-Meter-Korridors zwischen Basel SBB und Bahnhof St. Johann absenken wird.

Weitere Informationen finden Sie hier, in der Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt vom 27. August 2025Verkehrseinschränkungen allgemein.

Kurze temporäre Verkehrsbehinderungen sind wegen der Baulogistik möglich. Insbesondere für den Abtransport des Aushubs sind Lastwagenfahrten nötig. Der Umschlag findet auf dem Hauptinstallationsplatz beim nördlichen Portal des Kannenfeldtunnels statt. Dort wird das Material unter der Woche und tagsüber auf Lastwagen verladen und zur Wiederaufbereitung und Entsorgung abtransportiert. Ein Abtransport des Aushubs per Bahn ist aufgrund des intensiven Bahnbetriebs im Bahnhof Basel SBB nicht möglich.

Der neu einzubauende Schotter sowie Schienen und Schwellen können jedoch per Bahn angeliefert werden.

|

Wann |

Was |

|---|---|

|

Dez. 2023 |

Einreichung des Plangenehmigungsdossiers beim Bundesamt für Verkehr (BAV) für das Baubewilligungsverfahren gemäss Eisenbahngesetz |

|

Mai 2024 |

Öffentliche Auflage des Projektdossiers während rund 30 Tagen in Basel im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens |

|

9. Juli 2025 |

Eingang Teilgenehmigung Vorbereitungsarbeiten Teil 1 |

|

10. Aug. 2025 |

Start Vorbereitungsarbeiten Teil 1, unter anderem Einbau zusätzliche Spurwechsel Nord (nördliche Einfahrt Bahnhof Basel St. Johann) und doppelter Spurwechsel Mitte (nördlich der Strassenüberführung Wanderstrasse) |

|

16. Dez. 2025 |

Eingang Plangenehmigung Hauptarbeiten |

|

Jan. 2026 bis Apr. 2026 |

Ausführung Vorbereitungsarbeiten Teil 2, einrichten diverser Bauprovisorien über ganzen Projektperimeter zwischen Luzernerring und Birsigbrücken, zum Beispiel Installationsplätze für die Baulogistik, Schotterhalterungen für den Gleisbau und Böschungssicherungen. |

|

Apr. 2026 bis Juni 2027 |

Gleisweise Ausführung Hauptarbeiten zwischen Spurwechsel Mitte und Birsigbrücken: Profilanpassung, Gleiserneuerung, Instandsetzung Birsigbrücke |

|

Juni 2027 bis Dez 2029 |

Gleisweise Ausführung Hauptarbeiten zwischen Nordportal Kannenfeldtunnel und Spurwechsel Mitte: Profilanpassung, Gleiserneuerung |

|

Ende 2029 |

Angestrebter Bauabschluss |

Damit höhere Güterwagen den besagten Streckenabschnitt im Regelverkehr befahren können, sind neben den Profilanpassungen in Basel auch Profilanpassungen auf der französischen Seite nötig. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Bundesrat Albert Rösti als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot im Februar 2025 unterzeichnet. Das Ziel der Schweiz und von Frankreich ist es, eine leistungsfähige linksrheinische Zulaufstrecke nach Basel und zu den NEAT-Achsen Lötschberg und Gotthard zu realisieren.

Weitere Informationen zum Ablauf eines Plangenehmigungsverfahrens gemäss Eisenbahngesetz finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hier

Link öffnet in neuem Fenster.Weitere Informationen zum Eingang der Plangenehmigung für die Hauptarbeiten finden Sie in der Medienmitteilung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vom 17. Dezember 2025 hierLink öffnet in neuem Fenster.

Die aktuelle Kostenprognose für das Projekt 4-Meter-Korridor Basel – inklusive Instandhaltung der beiden Streckengleise – beläuft sich auf rund 114 Millionen Franken. Es wird über den Verpflichtungskredit des Bundes für die 4-Meter-Korridor-Projekte in der Schweiz finanziert.

Die Kostenprognose für die Instandsetzung der Birsigbrücken beträgt rund 7 Millionen Franken. Dieses Projekt wird über die Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB finanziert. Im Rahmen der Leistungsvereinbarungen handeln Bund und Bahnen jeweils periodisch aus, wie viele öffentliche Mittel für den Substanzerhalt und kleinere Erweiterungen investiert werden können.

Weitere Informationen zum Verpflichtungskredit des Bundes für die 4-Meter-Korridor-Projekte finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hier

Link öffnet in neuem Fenster.Weitere Informationen zur Finanzierung der Bahninfrastruktur und zum Bahninfrastrukturfonds (BIF) finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hierLink öffnet in neuem Fenster.

Führt die Profilanpassung zu mehr Güterverkehr auf der Strecke?

Die Profilanpassung zwischen Basel St. Johann und Basel SBB soll den Verkehr von Güterzügen ermöglichen, die Sattelauflieger mit vier Meter Eckhöhe transportieren. Grundsätzlich ist allein diesbezüglich kein Mehrverkehr zu erwarten. Als Grundlage für die Projektierung und die Umweltuntersuchungen wurde jedoch ein Verkehrskonzept mit Planungshorizont 2040 (Prognose 2040) verwendet. Die umweltrechtliche Beurteilung erfolgte somit gegenüber 2018 mit einer Zunahme der Güterzüge von rund 35 Prozent. Es ist aber zu beachten, dass insbesondere der Güterverkehr je nach wirtschaftlicher Entwicklung und Nachfrage variieren kann.

Führt die Profilanpassung zu mehr Bahnlärm auf der Strecke?

In Kürze: Je nach Entwicklung und Nachfrage im Güterverkehr ist mehr Bahnlärm möglich. Die zulässigen Werte des Bundes für diese Strecke werden aber nicht überschritten, auch weil seit 2020 Fahrten mit lärmigen Güterwagen auf dem Schweizer Bahnnetz faktisch verboten sind.

Etwas ausführlicher: Für die lärmrechtliche Beurteilung sind die sogenannten «festgelegten Emissionen» des Bundes massgebend. In der Regel ist dies der Zustand der ordentlichen Lärmsanierung. Mit den festgelegten Emissionen wird somit definiert, welche maximalen Emissionen der Anlagenbetreiber erzeugen darf, ohne dass er die zulässigen Lärmimmissionen überschreitet. Auf der Strecke Basel St. Johann–Basel SBB fallen gemäss dieser lärmrechtlichen Betrachtung die zukünftigen Lärmbelastungen tiefer aus als die zulässigen Immissionen – trotz dem prognostizierten Mehrverkehr gemäss Planungshorizont 2040. Der Grund liegt darin, dass mit der Änderung des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE) neue Lärmgrenzwerte für Güterwagen eingeführt wurden. Deswegen sind seit 2020 Fahrten mit lärmigen Güterwagen auf dem Schweizer Bahnnetz faktisch verboten.

Weitere Informationen zu den «festgelegten Emissionen» des Bundes finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hier

Link öffnet in neuem Fenster.Weitere Informationen zur Lärmsanierung der Eisenbahn finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hierLink öffnet in neuem Fenster.

Über welche Zulaufstrecke in Frankreich sollen die Güterzüge mit Sattelschleppern von vier Meter Eckhöhe verkehren?

Geplant ist der Ausbau des Güterverkehrskorridors «Nordsee–Mittelmeer» zwischen Antwerpen und Basel, des sogenannten Rail Freight Corridor 2 (RFC2).

Weitere Informationen zu den Güterverkehrskorridoren zwischen Nordsee und Mittelmeer finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Verkehr (BAV) hierWann sollen die nötigen Ausbauten auf französischer Seite abgeschlossen sein?

Der genaue Fahrplan für die Umsetzung der Korridore ist aktuell zwischen der Schweiz und Frankreich in Verhandlung. Federführend auf Schweizer Seite ist das Bundesamt für Verkehr.

Weitere Informationen zur schweizerisch-französischen Absichtserklärung für die Entwicklung des Schienengüterverkehrs auf der linken Rheinseite finden Sie in der Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 11. Februar 2025 hierKönnen Güterzüge mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe die Strecke Basel St. Johann–Basel SBB bereits heute nutzen?

Güterzüge mit Sattelaufliegern von vier Metern Eckhöhe können heute die Strecke nur mit einer Ausnahmebewilligung (aussergewöhnliche Sendung = aS) nutzen. Diese Bewilligung muss für jeden einzelnen Güterzug ausgestellt werden. Das ist für einzelne Züge machbar, nicht aber für den regelmässigen Fahrplanverkehr. Infolge der Komplexität von Länge und Höhe der Wagenprofile kann auch keine generelle Aussage über mögliche Profile mit «aS» gemacht werden.

Projektleitung:

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte

Nikolaus Schudel, Gesamtprojektleiter

Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

4mk-basel@sbb.ch

Link öffnet in neuem Fenster.sbb.ch/4mK-basel

Sonstige Bauarbeiten:

Auf folgender Webseite finden Sie Anwohnerschreiben und Inserate aller aktuell laufenden Bauarbeiten der SBB: sbb.ch/bauarbeiten

Sonstige Themen:

Auf folgender Webseite finden Sie weitere Kontakte für Fragen zu anderen SBB Themen: sbb.ch/kundendienstLink öffnet in neuem Fenster.

Jobs und Karriere:

Auf folgender Webseite finden Sie Angaben zu Jobs und Karriere im Ingenieurwesen und in der Planung der SBB: sbb.ch/engineering

Für Medienschaffende:

Bitte wenden Sie sich an unsere Medienstelle: sbb.ch/pressLink öffnet in neuem Fenster. oder press@sbb.chLink öffnet in neuem Fenster.

Im Horizont 2030 soll die neue S-Bahn-Haltestelle Basel Neuallschwil in Betrieb gehen. Sie wird zwischen Basel St. Johann und Basel SBB, in der Nähe des Morgartenrings, liegen. Aktuell erarbeitet die SBB im Auftrag und mit Geldern der beiden Kantone das Vorprojekt für die Haltestelle. Die bauliche Umsetzung soll sodann im Auftrag und mit Geldern des Bundes erfolgen. Letzteres haben Stände- und Nationalrat in der Frühjahrssession 2024 beschlossen, indem sie die Haltestelle nachträglich in den Ausbauschritt 2035 aufgenommen haben, damals noch unter deren alten Namen «Basel Morgartenring». Die Haltestelle liegt im Perimeter des Projekts Profilanpassung 4-Meter-Korridor und Instandhaltung. Die beiden Projekte wurden und werden so geplant, dass sie gegebenenfalls gleichzeitig realisiert werden können.

Weitere Informationen zur Aufnahme der Haltestelle in den Ausbauschritt 2035 finden Sie auf dem News-Blog-Beitrag vom 15. März 2024 des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zur Botschaft 2023 hier.

Link öffnet in neuem Fenster.Weitere Informationen zu den Projektierungsarbeiten, welche die beiden Basel finanzieren, finden Sie in der Medienmitteilung der beiden Basel vom 3. April 2023 hier.Link öffnet in neuem Fenster.